民國100年,我開始搜尋有關周益記建築的線索,發現大多數文章稱之為「北門街上美麗的巴洛克式洋樓」。其實當時我只知道巴哈與巴洛克音樂,對於「巴洛克式洋樓」一詞並無概念。為了一探究竟,我先閱讀西洋建築的書籍,知道什麼是「巴洛克建築」,後來更從傅朝卿老師的講座和洋樓導覽中領悟,原來不該以「巴洛克」或「洋樓」來稱呼周益記。

做了不少功課,知道台灣的西方建築元素有部分受日本人影響,於是2013年底決定走一趟東京,邊看洋樓邊從書中尋找解答。我發現,與台灣較模糊的洋樓概念不同,日本對於「和館」、「洋館」不僅有清楚定義,時間也明確界定自明治維新到終戰為止。這一趟還走訪了三菱財閥岩崎家舊宅邸,不愧為洋館迎賓門面與和館起居生活的組合典範,著實開了眼界。

大家熟悉的迪化街,或是湖口、三峽、大溪老街的泥塑牌樓與老街街屋的立面形式,在日本被稱為「看板建築」,是1923年關東大地震後,快速大量重建街區住宅的一種住商混合形式。這樣的房子在台灣的幾個老街被保存下來。

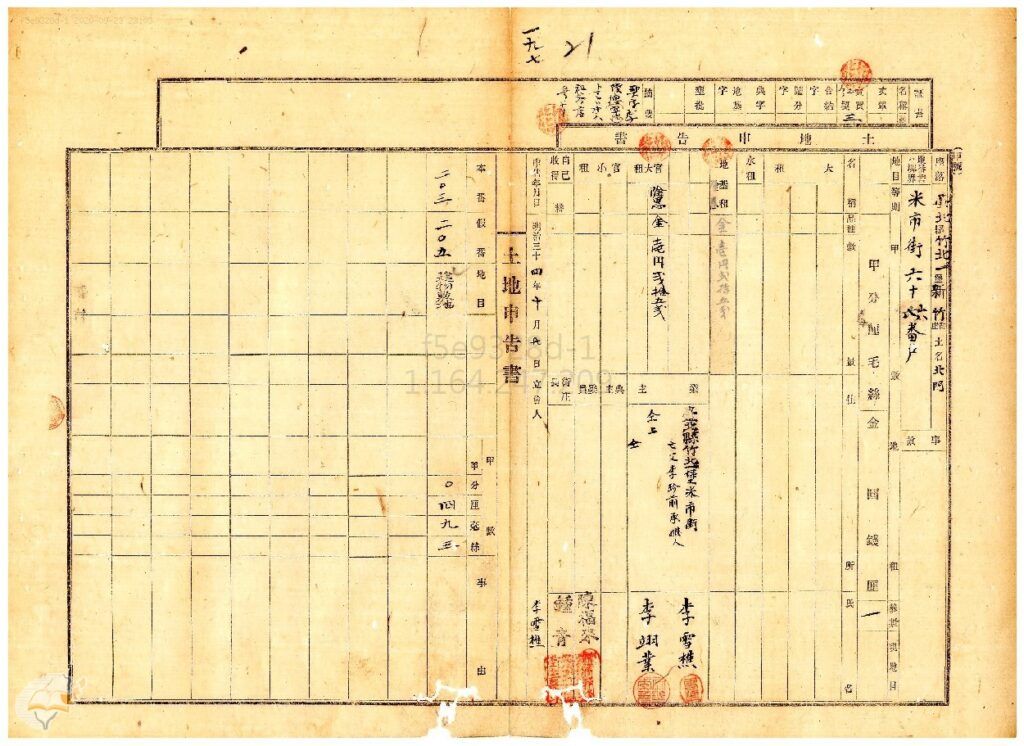

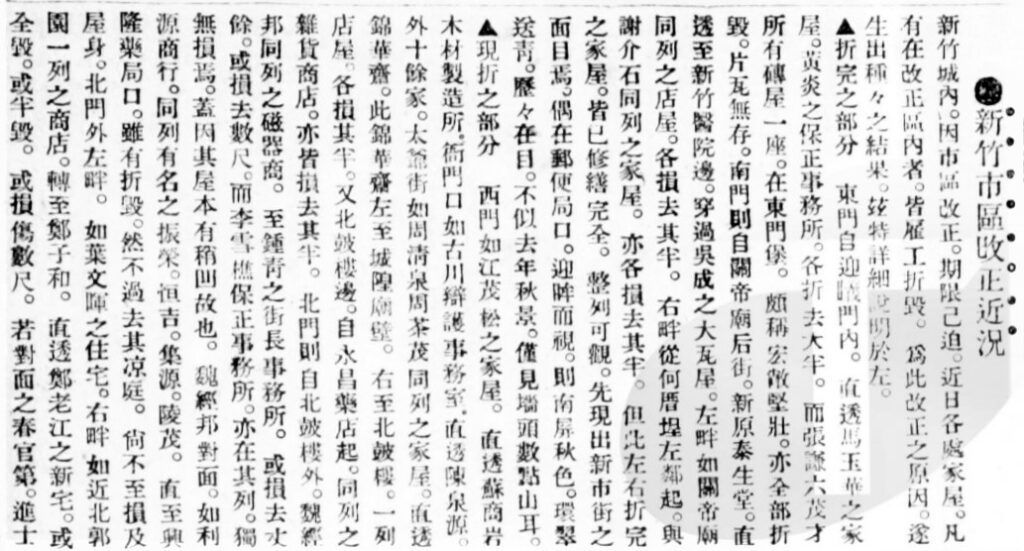

一直到民國100年我才開始覺得奇怪,三個店面寬的周益記為什麼跟左右鄰房的街屋形式不一樣?經過幾年收集資料得出一個假說:可能最早是三間皆為一坎三進的街屋,慢慢成為一個家族的地產。在1901年的土地申告書中發現李雪樵所擁有的這個三開間的房子已合為一個地址門號——北門二〇三。1905年的《日日新報》可以看到市區改正的記載:「……而李雪樵保正事務所亦在其列,獨無損焉,蓋因其屋本有稍凹故也。」推測李雪樵可能需要保正辦公室使用,將三棟街屋第一進的牆壁鑿開作門使之互通,且拆掉第二進整平作為中庭,並重新建構二樓便於公與私的運用,於是成為三坎一進兩層樓的樓房。

之後就是阿公周敏益在1923年購屋時的整修,以及1935年遭遇關刀山大地震,第一進損傷後的整修,貼上與阿嬤娘家(陳天來故居)相近的白色小口磚,再作了泥塑山牆立面,最終成為現在看到的模樣。這樣的假說希望能在日後的修復作業中加以驗證。

如此說來周益記應該是從閩南街屋陸續增、改建到如今的樣貌。所以,與其說周益記是「巴洛克式洋樓」,我想起以前阿嬤要從火車站搭三輪車或計程車回家時說的:「去北門街ㄟ白樓仔厝。」才是更貼切的稱呼。